Zu Forschungsprojekten mit ausgewiesenem Fokus auf Digital Humanities siehe Forschungsprojekte mit DH-Fokus.

Zu Promotionsprojekten der Dissertant:innen am DSP-Kolleg Interdisziplinäre Erforschung historischer Kulturen siehe Dissertant:innen.

Zu Forschungsprojekten mit ausgewiesenem Fokus auf Digital Humanities siehe Forschungsprojekte mit DH-Fokus.

Zu Promotionsprojekten der Dissertant:innen am DSP-Kolleg Interdisziplinäre Erforschung historischer Kulturen siehe Dissertant:innen.

| Laufzeit | 03/2023–10/2025 |

| Projektleitung | Assoz. Prof. Dr. Michael Brauer |

| Mitarbeiter:innen | Verena Deisl, Julian Bernauer (ausgeschieden) |

| Fördergeber | EU Creative Europe (Culture) |

| Website | https://www.plus.ac.at/gastrosophie-food-studies/projekte/kulinarisches-erbe-der-zisterzienser-2023-2025/ |

| Abstract |

Die Zisterzienser sind ein wahrhaft europäischer Orden, der sich seit dem Mittelalter über viele Länder ausbreitete und die Kulturlandschaften vielerorts bis heute prägt. Diesen europäischen Ansatz verfolgt auch das Projekt mit Kooperationspartnern aus Tschechien, Deutschland und Österreich. Michael Brauer und sein Team betreuen fachlich die Erforschung alter klösterlicher Rezepte und lokaler Traditionen. Hierzu sind rund zehn teilnehmende Klosterstätten aus dem Cisterscapes-Netzwerk mit ihren Klosterarchiven und Bibliotheken aktiv eingebunden. Folgende Fragen sollen dabei beantwortet werden: Inwieweit sind regionale Spezialitäten auf klösterliche Ursprünge zurückzuführen? Was war typisch für die Tischkultur der Mönche? Welche vergessenen kulinarischen Schätze können vielleicht noch gehoben werden? Ein weiteres wichtiges Ziel ist es, eine breite Öffentlichkeit und vor allem Jugendliche an diesem Erbe teilhaben zu lassen. Dazu werden länderübergreifende Aktivitäten umgesetzt, darunter Kochworkshops, die alte Rezepte in die Gegenwart übertragen. Das Projektteam hat mittlerweile ein frühneuzeitliches Kochbuch des Zisterzienserabts Buchinger erschlossen, mehrere kleine Quellenfunde aus den Archiven bearbeitet und zusammen mit Studierenden in einem Forschungsseminar auch mittelalterliche Quellen (Bernhard von Clairvaux, Ordensregeln) zum Thema Ernährung befragt. Zusammenhänge Werke werden in die „Historische Rezeptdatenbank der Gastrosophie“ eingegeben (https://www.historische-esskultur.at/rezeptforschung/). Für den Rest der Laufzeit wird es vor allem darum gehen, die Einzelbefunde aus verschiedenen Quellengruppen miteinander in Beziehung zu setzen. Das Projekt profitiert von den interdisziplinären Ressourcen des IZMF in Bezug auf das Thema Ernährung, das selbst fächerübergreifendes Arbeiten erfordert, und Digital Humanities. |

Food Festival: © Verena Deisl

Projekttreffen vor historischem Kloster-Verwaltungsgebäude: © Sarina Khan

| Laufzeit | 1967–2027 |

| Projektleitung | Univ.-Prof. Dr. Arno Strohmeyer, Univ.-Doz. Dr. Anatol Schmied.Kowrzik (ÖAW) |

| Mitarbeiter:innen | Dr. Wladimir Fischer-Nebmaier (ÖAW), Dr. Stephan Kurz (ÖAW) |

| Fördergeber | ÖAW |

| Website | https://www.oeaw.ac.at/ihb/forschungsbereiche/digitale-historiographie-und-editionen/forschung/ministerratsprotokolle-habsburgermonarchie; https://mrp.oeaw.ac.at/pages/index.html |

| Abstract |

Die Edition der österreichischen Ministerratsprotokolle wurde 1967 von Friedrich Engel-Janosi in enger Kooperation mit ungarischen Historikern gegründet. Es handelt sich um eine textkritische und kommentierte Volltextedition der im Österreichischen Staatsarchiv (Haus-, Hof- und Staatsarchiv bzw. Allgemeines Verwaltungsarchiv) befindlichen Originalquellen. Gegenstand sind die Sitzungsprotokolle des seit 1848 bestehenden Ministerrates (1852−1861 Ministerkonferenz) des Kaisertums Österreich bis zum österreichisch-ungarischen Ausgleich 1867 (1. Serie). Durch den Ausgleich wurde das Kaisertum Österreich in die österreichisch-ungarische Monarchie umgewandelt. Aus dem bis dahin einheitlichen Ministerrat entstanden drei Gremien, nämlich der gemeinsame Ministerrat der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867−1918 (2. Serie), ein Ministerrat für das Königreich Ungarn und einer für die übrigen Länder, kurz Österreich oder Cisleithanien genannt. Die Protokolle dieses Ministerrates werden als die Protokolle des cisleithanischen Ministerrates 1867−1918 ediert (3. Serie). Der Ministerrat war das zentrale Organ der Regierungstätigkeit. Seine Sitzungsprotokolle präsentieren alle Facetten staatlichen Lebens, von Fragen der Struktur und der Organisation des Staates bis zu gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und technischen Entwicklungen sowie kulturellen und sozialen Problemen. Sie sind eine herausragende historische Quelle. Alle Bände erscheinen sowohl im Druck als auch als Online-Edition. |

Ministerratsprotokolle, 1. Serie: Beispiel Textseite mit Ministerkorrekturen

| Projektleitung | Univ.-Doz.in Dr.in Lena Oetzel |

| Abstract |

Die aktuelle weltpolitische Lage zeigt, wie schwierig es ist, Frieden zu schließen. Dies ist kein Phänomen der Moderne. Gerade das 17. Jahrhundert ist bekannt für seinen kriegerischen Charakter, aber auch für seine vielfältigen Bemühungen Frieden zu schließen. Der Westfälische Friedenskongress (1643–1649) gilt dabei vielfach als stilbildend nicht nur für frühneuzeitliche Formen der Friedensfindung, sondern für die Entwicklung der Diplomatie insgesamt. Allerdings sind die Vertragswerke zwar in ihrer Genese und Wirkung gut untersucht, der Westfälische Friedenskongress als spezifischer diplomatischer Handlungsraum, der sich von anderen epochenspezifischen Handlungsräumen wie dem Hof wesentlich unterschied, ist in seinen Eigendynamiken und Besonderheiten als Ort von Friedenfindungsprozessen bislang jedoch nur unzureichend untersucht. Das Habilitationsprojekt wählt zunächst einen raumtheoretischen Zugriff, um den Westfälischen Friedenskongress als diplomatischen Handlungsraum zu untersuchen. Hierauf aufbauend werden die Gesandten als zentrale Akteure, die diesen Handlungsraum mitgestalteten, die aber auch mit dessen Handlungsgrenzen und den spezifischen Kongressdynamiken umgehen mussten, in den Fokus gerückt. Der Begriff des Interesses dient dabei als Analysekategorie. Diese ermöglicht es sowohl die Perspektive der Entsender*innen (wie vertraten die Gesandten deren Interessen?) als auch die Mikroperspektive der vor Ort handelnden Gesandten (welche Eigeninteressen hatten sie? Wie verhielten sie sich bei Interessenkonflikten?) in Bezug zueinander zu stellen. Das Habilitationsprojekt soll nach erfolgreichem Abschluss im Laufe des Jahres 2024 |

Gerard ter Borch, The Ratification of the Treaty of Münster/De eedaflegging van de Vrede van Münster in 1648, 1648, Rijksmuseum Amsterdam, http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.360675.

| Laufzeit | seit 2020 |

| Projektleitung | Priv.-Doz.in Dr.in Elisabeth Gruber, Dr. Thomas Kühtreiber |

| Mitarbeiter:innen | Simon Trecha-Kuhn MA, Kerstin Pachschwöll BA, Dr.in Julia-Anna Schön, Mag.a Dr.in Angelika Kölbl, Dr.in Helga Schönfellner-Lechner, Alarich Langendorf MA, Andreas Steininger BA |

| Fördergeber | Land Niederösterreich |

| Website | https://www.imareal.sbg.ac.at/imareal-projekte/klosterhoefe-in-der-wachau/ |

| Kooperationspartner | Land Niederösterreich, Bundesdenkmalamt, Kulturerbe Wachau, Institut für Holztechnologie und nachwachsende Rohstoffe, Universität für Bodenkultur, Weingut Nikolaihof, Lehrstuhl für Bayerische und Fränkische Landesgeschichte an der FAU |

| Abstract |

Im österreichischen Donauabschnitt kamen im Lauf des Mittelalters insbesondere in der Wachau zahlreiche österreichische, salzburgische, bayrische und böhmische Klöster und Hochstifte durch Schenkung oder Kauf in den Besitz von Weingärten. Das Projekt „Klosterhöfe in der Wachau“ zielt auf die Erfassung von Wirtschaftshöfen in der Wachau, die sich bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts in klösterlichem Besitz befanden. Mit diesem Frageinteresse wurde im Rahmen des vom Land Niederösterreich geförderten Teilprojektes „Wachauer Klosterhöfe Online. Ein interdisziplinäres digitales Inventar“ eine Erfassung der Klosterhöfe in der Wachau und ihrer Überlieferung durchgeführt, um eine Datengrundlage für eine interdisziplinäre Bearbeitung des Phänomens zu schaffen. Zur Bereitstellung der Projektdaten für unterschiedliche Nutzer:innen-Gruppen (Forschung, interessierte Öffentlichkeit) wurde eine Datenbankstruktur entwickelt, die das Anlegen, Lesen, Aktualisieren und Löschen von Datensätzen online ermöglicht. Die Startseite bietet Informationen zum Projekt und zur Nutzung der Datenbank. Suchen sind möglich über die Bezeichnungen der Klosterhöfe, die Zugehörigkeit zu den geistlichen Herrschaftsträgern (Klöster), den Standort der Klosterhöfe in den Gemeinden, über eine Kartenansicht sowie über einen Bild-Viewer. Mittels Freitextsuche oder Detailsuche können unterschiedliche Suchkriterien abgefragt werden. Parallel dazu wird in Form einer von der Besitzerfamilie Saahs, dem Bundesdenkmalamt und dem Land Niederösterreich finanzierten Pilotstudie das Beispiel des Nikolaihof in Mautern an der Donau (Klosterhof des Stiftes St. Nikola/Passau) erarbeitet. Archäologische Grabungen in Verbindung mit einer sehr dünnen schriftlichen Überlieferung erlauben den Schluss, dass sich ab dem 9. Jahrhundert ein innerhalb des antiken Kastells Favianis gelegenes frühes geistliches Zentrum mit Kirche und Friedhof entwickelte, welches im späten 11. oder frühen 12. Jahrhundert in den Lesehof des Klosters umgewandelt wurde. Bei den auf dieser Grundlage aufbauenden Fallstudien interessieren vor allem die Wirkungsbeziehungen und Praktiken, die im Kontext der Klosterhöfe zu beobachten sind und in die Institutionen und Personen ebenso eingebunden waren wie die materielle Welt. |

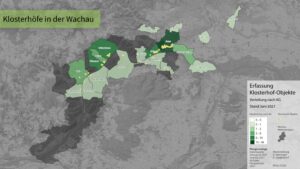

Überblickskarte Klosterhöfe Wachau. Grafik: A. Langendorf.

Die Agapitkapelle im Nikolaihof dürfte nach den archäologischen Grabungen der 1960er Jahre spätantiken Ursprungs sein. Foto: Fam. Saahs.

| Projektleitung | Dr. Clemens Weidmann |

| Abstract | Ziel dieser Datenbank ist es, zuverlässige Informationen über die sehr reiche handschriftliche Überlieferung der echten sowie der Augustinus fälschlich zugeschriebenen Werke zur Verfügung zu stellen. |

| Projektleitung | Peter Hinkelmanns MA |

| Abstract | Im Dissertationsvorhaben Sprachhistorische Diskurslinguistik und ihre Voraussetzungen. Der Diskurs um die Errichtung einer Ökonomie im ehemaligen Dominikanerkloster durch die Universität Greifswald im 16. Jahrhundert wird eine sprachhistorische Analyse des mehrere Jahre andauernden Diskurses um die Übertragung des Dominikanerklosters an die Universität Greifswald in den Schritten Diskursidentifizierung, editorische Textaufbereitung sowie quantitative und qualitative Diskursanalyse durchgeführt. Untersuchungsschwerpunkte bilden die Revisionen, Argumentationsstrukturen und die Lexik der Texte. |